表記の変遷

「つけ物」から「漬物」へ ~表記の変遷~

今でこそ「漬物」という表記は一般的に使われているが、戦後、昭和21年〔1946年〕に内閣から告示された「日常使用する漢字」(使用頻度の低いとされた漢字が排除され、公式文書やメディアなどで用いるべき漢字の範囲が示された)の範囲を定めた1850字の当用漢字表にはなんと漬の漢字が入っていなかった。

そのため、法律や新聞などで用いるときは、別の言葉に替えるか、「かな書き」にすると定められていたため、農産物規格法(JAS法)で農産物つけ物と表記されていた時代があった。

当然、学校等で漬の文字が習われず、たびたび清物と誤記されていた。

漬物の業界の発展と共に、「お袋の味」が小売店で多く買われるようになって「漬物」という文字が広く一般的に使用されるようになったので、昭和56年〔1981年〕に内閣から告示された1945字の常用漢字表に漬の漢字が、ついに堂々仲間入り。

法令、公用文書、新聞、雑誌、放送等、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として認められるようになった。

当社の旅行での旅館の歓迎の看板が

東京中央 清物 株式会社御一行

と書かれていることもたびたびあった。

パソコンの文字の変換でまだ漬け物と変換される状態は、未だ業界の努力が足りないところかもしれない。

漬物の分類

塩漬

塩漬

らっきょう漬

一夜漬

浅漬

しょうが塩漬

梅干

白菜漬

野沢菜漬

高菜漬

こうじ漬

こうじ漬

べったら漬

しょうゆ漬

しょうゆ漬

福神漬

梅干し

しば漬

しょうがしょうゆ漬

山菜しょうゆ漬

野沢菜漬

朝鮮漬

ぬか漬

ぬか

みず菜ぬか

たくあん

本漬たくあん

塩押たくあん

いっちょう漬たくあん

新漬たくあん

かす漬

かす漬

奈良漬

山海漬

わさび漬

野菜わさび漬

しょうが粕漬

からし漬

からし漬

なすからし漬

ふきからし漬

酢漬

酢漬

千枚漬

らっきょう漬

はりはり漬

梅酢漬

しょうが梅酢漬

はじかみ漬

みそ漬

みそ漬

しょうがみそ漬

山菜みそ漬

もろみ漬

しょうゆもろみ漬

みそもろみ漬

きゅうりもろみ漬

その他の漬物

甘露漬

農産物漬物分類

農産物漬物

農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。以下同じ。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの若し くはこれらの処理をしないもの又はこれに水産物(魚介類及び海藻類をいう。以下同じ。)を脱塩、浸漬、塩漬け等の処理をしたもの若しくはしないものをせき加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しょうゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たん白質を酸により処理したものをいう。以下同じ。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。以下同じ。)、酒かす(みりんかすを含む。以下同じ。)、みそ、こうじ、からし粉、もろみ若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵又は熟成しないものを含む。)又はこれを干したものをいう。

農産物ぬか漬け類

次に掲げるものをいう。

1) 農産物漬物のうち、ぬか類に砂糖類又は塩等を加えたもの(以下「塩ぬか」という。)に漬けたもの

2) 1)を砂糖類、果汁、みりん、香辛料等又はこれらに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬け替えたもの

3) 1)を塩ぬかに砂糖類、果汁、みりん、香辛料等を加えたものに漬け替えたもの

たくあん漬け

たくあん漬け農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ(天日干しで水分を除くこと。)又は塩押し(塩漬けにより水分を除くこと。)により脱水しただいこんを漬けたものをいう。

農産物しょうゆ漬け類

次に掲げるものをいう。

1) 農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に漬けたもの

2) 農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの

ふくじん漬け

ふくじん漬け農産物しょうゆ漬け類のうち、だいこん、なす、うり、きゅうり、しょうが、なたまめ、れんこん、しそ、たけのこ、しいたけ若しくはとうがらしを細刻したもの又はしその実若しくはごまのうち5種類以上の原材料を主原料とし漬けたものをいう。

農産物かす漬け類

農産物漬物のうち、酒かす又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下「酒かす等」と総称する。)に漬けたものをいう。

なら漬け

農産物かす漬け類のうち、酒かす等を用いて漬け替えることにより、塩抜き又は調味したものを、仕上げかす(最終の漬けに用いる酒かす等をいう。)に漬けたものをいう。

刻みなら漬け

農産物かす漬け類のうち、なら漬けを細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。

わさび漬け

農産物かす漬け類のうち、わさびの根茎、葉柄等を細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。

山海漬け

農産物かす漬け類のうち、農産物を細刻したものに水産物を加えたものを、酒かす等にからし粉、粉わさび等を加えたものと練り合わせて漬けたものをいう。

農産物酢漬け類

次に掲げるものをいう。

1) 農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に漬けたもの

2) 農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に砂糖類、ワイン、香辛料等を加えたものに漬けたもの

らっきょう酢漬け類

農産物酢漬けのうち、らっきょうを主原料とするものを漬けたものをいう。

しょうが酢漬け

農産物酢漬け類のうち、しょうがを主原料とするものを漬けたものをいう。

農産物塩漬け類

次に掲げるものをいう。

1) 農産物漬物のうち、塩に漬けたもの

2) 農産物漬物のうち、塩に砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの

梅漬け

農産物塩漬け類のうち、梅の果実を漬けたもの又はこれを梅酢若しくは梅酢に塩水を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。

梅干し

梅漬けを干したものをいう。

調味梅漬け

梅漬けを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等又はこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。

調味梅干し

梅干しを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等若しくはこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの又は調味梅漬けを干したもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。

農産物みそ漬け類

農産物漬物のうち、みそ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下「みそ等」と総称する。)に漬けたものをいう。

農産物からし漬け類

農産物漬物のうち、からし粉にからし油、粉わさび、砂糖類、みりん等を加えたものに漬けたものをいう。

農産物こうじ漬け類

農産物漬物のうち、こうじ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたものに漬けたもの又はこれにぶり、さけ等の水産物を加えて漬けたものをいう。

べったら漬け

農産物こうじ漬け類のうち、だいこんを漬けたものをいう。

農産物もろみ漬け類

農産物漬物のうち、もろみ又はこれに砂糖類、しょうゆ等を加えたものに漬けたものをいう。

農産物赤とうがらし漬け類

農産物漬物のうち、赤とうがらし粉、赤とうがらし粉ににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを細刻、小切り若しくは破砕したものを加えたもの(以下「赤とうがらし粉等」という。)又はこれらににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果実、ごま、ナッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等(以下「赤とうがらし粉等以外の漬け原材料」という。)を加えたものに漬けたもの(赤とうがらし粉固有の色沢を有するものに限る。)をいう。

はくさいキムチ

農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさいを主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの(ただし、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類のうち、2種類以上を使用したものに限る。次項において同じ。)又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。

はくさい以外の農産物

農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさい以外キムチの農産物を主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。

漬物の日

毎月21日は漬物の日

名古屋市の郊外にある萱津(かやつ)神社で毎年8月21日におこなわれる「香の物祭り」にちなんで漬物業界は21日を漬物の日と定めた。

日本全国の漬物業者等で組織されている漬物祖神萱津神社奉賛会の会員も参列し、茄子や大根、うり等の漬け込み神事を行い災いのないよう祈願した。

萱津神社が漬物祖神いわれるゆえんは村人が神社に奉納する野で採れた野菜と海から採れる塩が偶然混ざり合って芳香な漬物が出来あがったということから始まった。

日本武尊命もご賞味されたと伝わり、命が『藪にも神物』と仰った事により『香物』といわれるようになった。

熱田神宮に奉納、萱津神社は漬物祖神としてあがめられるようになった。

東京中央漬物株式会社は萱津神社奉賛会会員です。

紀州梅の選別

紀州梅の選別基準

紀州梅干PR推進委員会

サイズ

等級

A級

黒星病·かいよう病の斑点、および傷害のないもの。(無傷)

皮肌は適度に柔らかく粒揃いの良好なもの。

階級表示は5Ⅼ~Sまで区分けすること。

B級

黒星病·かいよう病の斑点(直径2mm以下)が3個以内の軽微なもの、および軽微な傷害果(大きな斑点はC級とする)

皮肌は適度に柔らかかく粒揃いの良好なもの。

階級表示は%L~Sまで区分けすること。

(注)皮の硬いものおよびヤニ果·シコリ果·虫害果は除く。

C級

黒星病·かいよう病の斑点(直径5mm以下)が果面20%までのもの。

階級表示は5L~Sまで区分けするすること。

(注)虫害果、腐敗果·ガリ果は除く。

D級

その他

外···斑点が多いもの。果肉が未熟で堅いもの。

切··· 皮のやぶれたもの。

ガリ··· 果肉が無く堅いもの。

加工用小梅規格

甲州小梅は、小粒で品質が揃い、適熟果を漬込むことにより、「カリカリ」に漬上がることが特徴です。

加工用小梅の規格については、需要の安定をはかるため、次の規格によって出荷してください。

特に、過熟果にならないように適期収穫と良品質出荷のための手もぎ収穫を励行してください。

| 区分 |

選別基準 |

| A |

同一品種で、品種固有の色沢、形状を有し玉揃い良好で病虫害果がなく適熟で、果肉に達する損傷果の混入

がないもの。(5%以内)

1) 一果実は直径13mm~18mm以内。

2) 核の色が白く、黄変でないもの。

|

| B |

同一品種で、色、形状、玉揃い、熟度がAに次ぐもの。

(それ以外の混入率10%以内)

1) 一果実は直径13mm~18mm以内。

2) 核の色が黄変したものの混入が軽微なもの。

|

| C |

商品性のある物で上記等級区分に該当しないもの。

1) 核の色が茶褐色(ヨッパライ)になったもの。

|

全国農業協同組合連合会 山梨県本部

山梨県漬物協同組合

山梨県農業協同組合

漬物の塩分

漬物摂取による塩分はかなり少ない

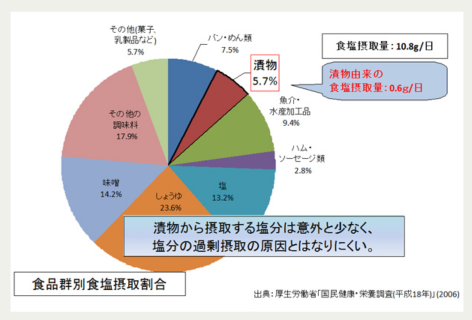

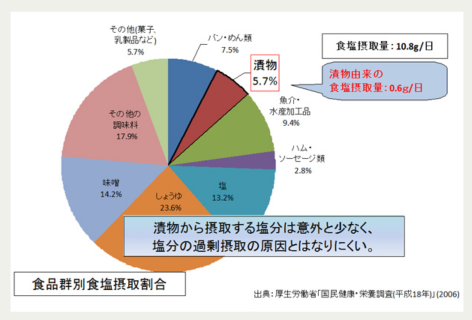

(財)塩事業センター(東京都品川区大井1丁目47番1号、TEL03·5743·7711)では、2010年·家庭で役立つ「塩」学入門として「漬物と塩の美味しい関係」と題して研究発表を行いました。

漬物は塩とは切っても切れない関係にありますが、とかく塩分の取りすぎが高血圧の原因になるとの観点から、漬物=高塩食品として摂取を控える傾向があります。

ところがこの発表で研究調査部の清水徹氏は平成18年の厚生労働省が出している「国民健康·栄養調査」に基づいて分析したところ以外な結果となったことを明らかにしました。

その中では一人1日当たりの食塩摂取量が10·8グラムとなっていますが、そのうち漬物を摂っていることから摂取する塩はわずか、0·6グラムしかなく、全体の5·7パーセントを占めるに過ぎないことが分かりました。

そして、漬物が塩分の過剰摂取の原因とはなっていないと指摘、その結果は自分でも驚くくらいであると説明しました。

例えばパン·麺類が全体の7·5パーセント、魚介·水産加工品9·4パーセントであり、漬物が高塩摂取の原因ではなく、他の食品の方がはるかにその原因になっていることが明らかとなりました。

実際、現在の漬物は製造技術の高度化でかなりの低塩化が進んでいます。

漬物は塩分が高いので控えようという形ですぐ槍玉にあげられるのはどうもおかしいことが分かります。

漬物は食生活においてそれだけ身近で分かり易い存在なので、却って塩分の摂りすぎの対象となったのかもしれませんが、現在は野菜を美味しく加工した健康的な食品として見直しも進んできていますし、こうした誤解を改めていく必要があるかと思います。

世界的にも和食が健康で長寿の背景にあると人気も出ていますし、漬物はその最たるものです。

改めて漬物の良さを考える上で貴重なデータとして、掲載いたしました。

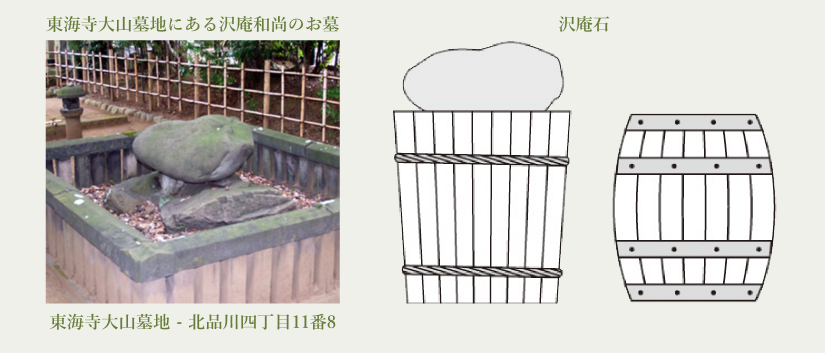

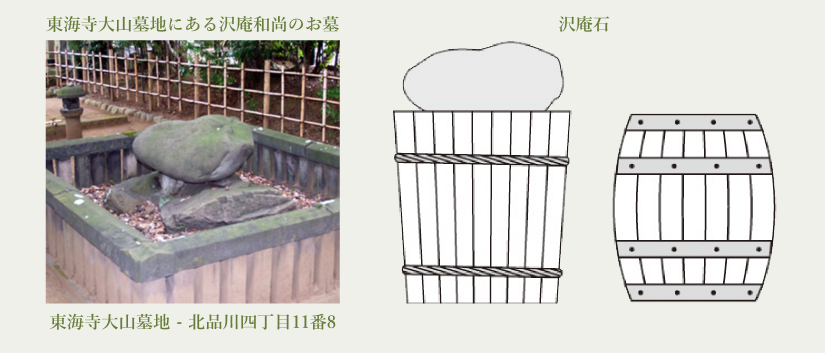

沢庵石

沢庵石

日本の食文化は他国と明らかに違うのは「樽」存在である。近隣の中国·韓国等はカメの文化である。

また中国や欧米の樽は中太りの形をしていて(ビール容器、ワイン樽、馬桶=中国の室内用トイレ·おまる)重石を掛ける事はできない。

沢庵漬は樽に重石を掛けて、製造·貯蔵する。

直線の形の樽はふたが妨げとなってある程度しか下がらない。

従って重石の存在が沢庵漬の象徴となる。

注:カメの中にふたを置いて重石を掛けるとカメが割れる可能性が大きい。

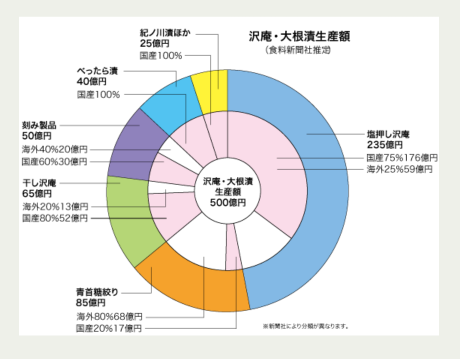

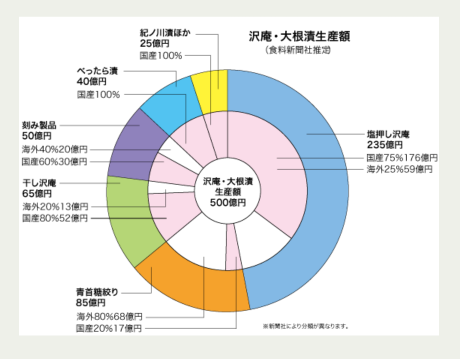

沢庵・大根の生産額

沢庵・大根の生産額

沢庵は塩干し沢庵·青首糖絞り·干し沢庵·刻み製品·べったら漬け·紀ノ川漬けほかに分類される。

このデータからは詳しい内容は把握できないが、干し沢庵はこ2~3年、宮崎·鹿児島の原料大根の作付けが微減であるにもかかわらず、塩蔵原料は翌年に持ち越されているため、今後の需要に大きな伸びが無いのではとの指摘もある。

塩押し沢庵は、関東地区の産地が震災や天候で振るわず、今年は九州、新潟等のメーカーがシェアーを高めつつある。

刻み製品は、さくら漬、ごまたくあんなど、主に業務ようで手堅く動いている。

青首糖絞りは、平成20年の餃子事件による中国パッシングで店頭から一斉に姿を消したが、今は消費者の低価格志向に応える形で回復して来ている。

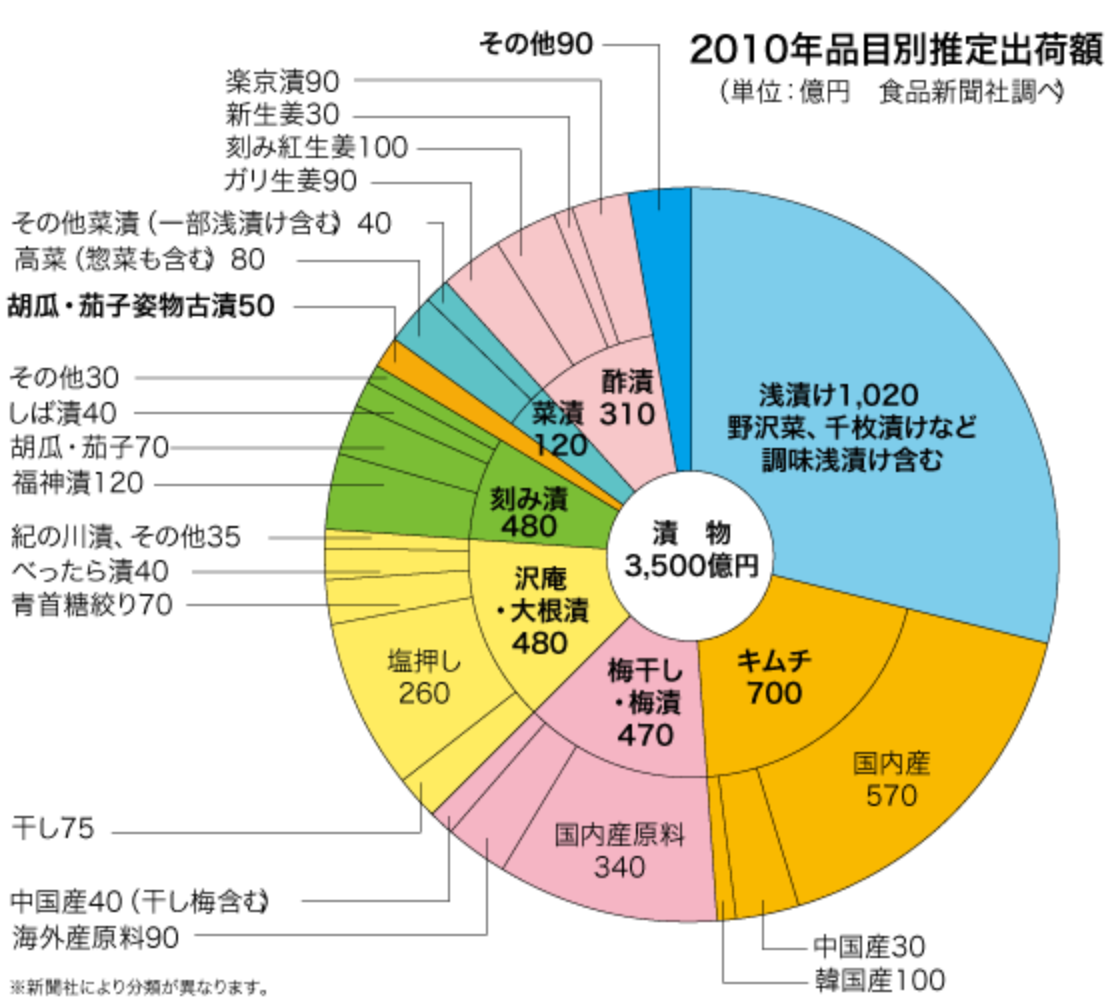

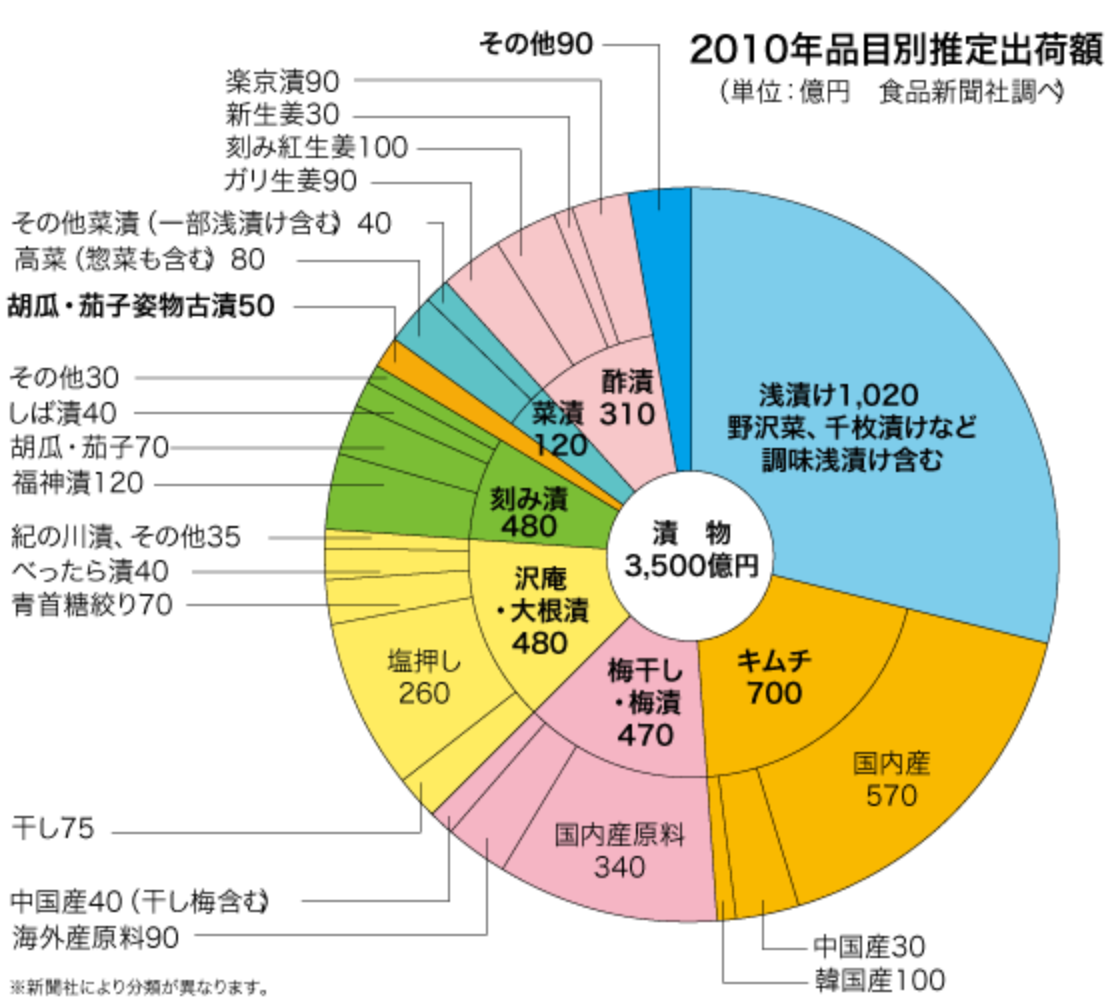

漬物の分類シェア

漬物の分類シェア

ビッグマーケットの漬物は種類も多く、昔から沢庵漬、梅漬、福神漬などのほか、おおよそ1,000種類以上のおいしい漬け物があります。

しかし、これらの漬物も消費者の嗜好(志向)の変化によって、年々様変わりしつつあります。

特にここ1~2年では、かって漬物の王様といわれ、消費金額第1位の沢庵漬類、2位の福神漬を含む醤油漬類が、キムチ·浅漬にとって変わられており、今後ますますフレッシュでファッショナブルな漬物が、好まれるものと推定されております。